Первым орудием в борьбе человечества с несовершенствами рефракции стали очки. Они были не всегда удобными и чаще всего действительно представляли собой уродливые приспособления. Какие-то стеклянные линзы, которые того и гляди разобьются, проволочка там, палочка сям…. Кто-то на нос их крепит, кто-то рукой придерживает. Одним словом, никакой тебе привлекательности и изящества, сплошь функциональность. Немудрено, что лучшие умы человечества еще в средние века начали задумываться о том, как же избавиться от такой «красоты» и, в то же время, скорректировать зрение.

История появления контактных линз начинается в 1508 году. Тогда Леонардо да Винчи набросал несколько чертежей. Вот тут, говорит, у нас будет огромная линза, наполненная водой. А тут, смотрите, надо погрузить в нее лицо, и вы свободны от очков! Но обыватели 16-го века бизнес-проект не оценили. Поноси-ка шар с водой перед лицом! Уж лучше по старинке, в очках.

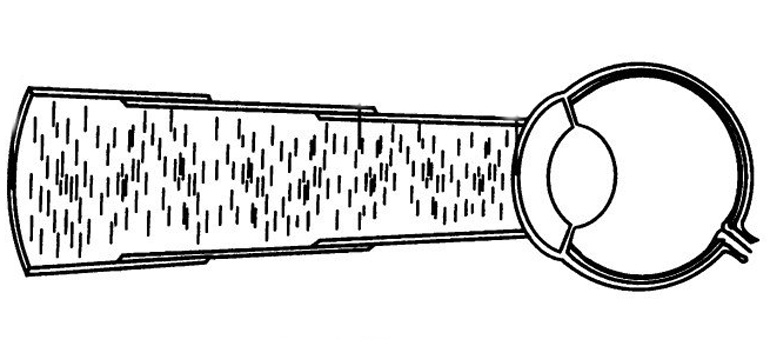

Позже в разные годы европейские физики и астрономы продолжили развивать идею Да Винчи с водой. То в виде лупы, то в виде трубки. И только в 1823 году британец Джон Гершель озвучил мысль о роговичной линзе, которая должна надеваться прямо на глаз. Гершель назвал ее «оптической капсулой» и предположил, что материалом для изготовления может служить некий желеобразный материал.

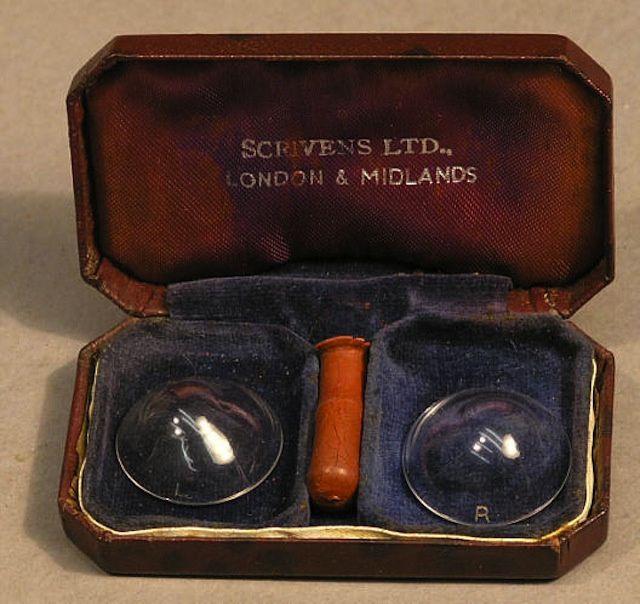

Первые контактные линзы, которые действительно можно было надевать на глаз, придумал немец Фридрих Мюллер. Предприятие Carl Zeiss с истинно немецкой прагматичностью разработку оценила и пустила в производство в 20-х годах двадцатого столетия. Линзы изготавливались из стекла и были склеральными, т.е. полностью закрывали весь глаз. Роговичные, к сожалению, из глаза выпадали. Но стекло – и есть стекло: жесткое и неудобно. Поэтому поиски мягкого биосовместимого материала продолжались.